वित्तपोषण एजेंसी:

उत्तर पूर्वी प्रौद्योगिकी अनुप्रयोग और अनुसंधान परिषद (NECTAR)

परियोजना के उद्देश्य:

1. जागरूकता कार्यक्रमों और क्षमता निर्माण के माध्यम से बाढ़ और कटाव के प्रति सामुदायिक लचीलापन बढ़ाना।

2. बाढ़ प्रबंधन में कौशल विकास प्रदान करना और जीआईएस रिमोट सेंसिंग और यूएवी जैसी उन्नत तकनीकों को बढ़ावा देना।

3. बाढ़-प्रतिरोधी बुनियादी ढाँचा विकसित करना और स्थायी बाढ़ और कटाव प्रबंधन के लिए विज्ञान और प्रौद्योगिकी इनपुट प्रदान करना।

4. बाढ़ और कटाव के सामाजिक-आर्थिक प्रभाव के बारे में जागरूकता बढ़ाना।

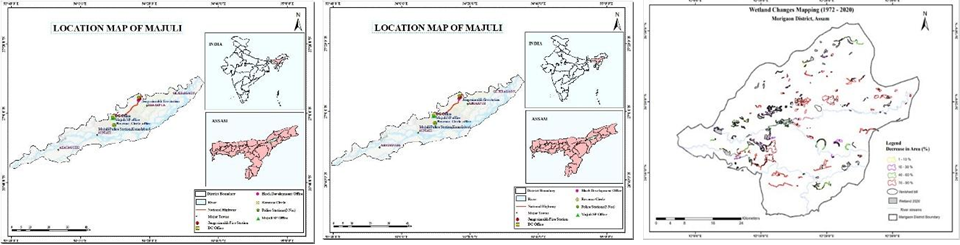

5.यह परियोजना असम में तीन बाढ़-प्रवण जिलों को लक्षित करती है: मोरीगांव, माजुली और धुबरी

परियोजना के बारे में संक्षिप्त जानकारी:

यह परियोजना असम की ब्रह्मपुत्र घाटी में बाढ़ और कटाव के विनाशकारी प्रभावों को कम करने पर केंद्रित है जो अक्सर प्राकृतिक आपदाओं से ग्रस्त क्षेत्र है। यह परियोजना बाढ़-ग्रस्त क्षेत्रों की निगरानी करती है और जीआईएस, रिमोट सेंसिंग और यूएवी जैसी अत्याधुनिक तकनीकों का उपयोग करके प्रभावी बाढ़ पूर्वानुमान और प्रबंधन के लिए वास्तविक समय का डेटा प्रदान करती है। मोरीगांव, माजुली और धुबरी जिलों पर केंद्रित, जहाँ ब्रह्मपुत्र नदी की बदलती गतिशीलता बाढ़ को बढ़ाती है, परियोजना इन कमजोर समुदायों के लिए अधिक लचीला भविष्य बनाने का प्रयास करती है।

निष्कर्ष और परिणाम:

इस परियोजना ने उन्नत उपग्रह इमेजरी और जीआईएस मैपिंग का उपयोग करके लक्षित जिलों में बाढ़ के पैटर्न के बारे में हमारी समझ को बढ़ाया है। रिमोट सेंसिंग तकनीक ने बाढ़ की सटीक भविष्यवाणी और कमजोर बुनियादी ढांचे की पहचान को सक्षम किया है जिससे बेहतर तैयारी हुई है। यूएवी ने बाढ़-प्रवण क्षेत्रों के उच्च-रिज़ॉल्यूशन मानचित्रण की सुविधा प्रदान की है, जिससे बाढ़ से होने वाले नुकसान का सटीक आकलन करने में मदद मिली है। क्षमता निर्माण कार्यक्रमों ने 500 से अधिक सामुदायिक सदस्यों को शिक्षित किया है, जिससे उन्हें बाढ़-रोधी बुनियादी ढाँचा बनाने और सक्रिय रूप से प्रतिक्रिया करने के लिए सशक्त बनाया गया है। परियोजना के प्रौद्योगिकी एकीकरण ने बाढ़ के दौरान मानवीय और आर्थिक नुकसान को भी कम किया है। जीआईएस और यूएवी का उपयोग दीर्घकालिक बाढ़ शमन के लिए सूचित निर्णय लेने में सहायता करना जारी रखता है।

वित्त पोषण एजेंसी: महालनोबिस राष्ट्रीय फसल पूर्वानुमान केंद्र (एमएनसीएफसी), कृषि और किसान कल्याण मंत्रालय भारत सरकार

परियोजना के उद्देश्य:

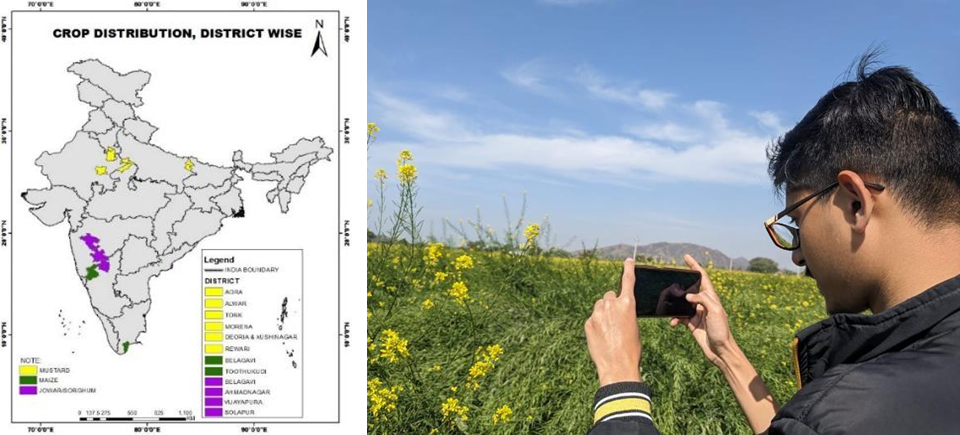

इस परियोजना का प्राथमिक उद्देश्य रिमोट सेंसिंग और जीआईएस तकनीकों का उपयोग करके तीन प्रमुख फसलों: सरसों ज्वार और मक्का के लिए ग्राम पंचायत (जीपी) स्तर की फसल उपज पूर्वानुमान मॉडल विकसित करना था। इस परियोजना का उद्देश्य उच्च-रिज़ॉल्यूशन उपग्रह डेटा रिमोट सेंसिंग मापदंडों और मौसम की जानकारी का लाभ उठाकर फसल की पैदावार का सटीक पूर्वानुमान लगाना था। एक द्वितीयक उद्देश्य क्षमता निर्माण था जिसमें भारत के उत्तर पूर्वी क्षेत्र के प्रशिक्षुओं और छात्रों को प्रशिक्षित करने पर ध्यान केंद्रित किया गया था ताकि उन्हें डेटा संग्रह फसल वर्गीकरण और जीआईएस तकनीक में व्यावहारिक कौशल प्रदान किया जा सके। परियोजना ने अपनी क्षमता निर्माण पहल के हिस्से के रूप में कई प्रशिक्षुओं और छात्रों को शामिल किया।

परियोजना के बारे में संक्षिप्त जानकारी:

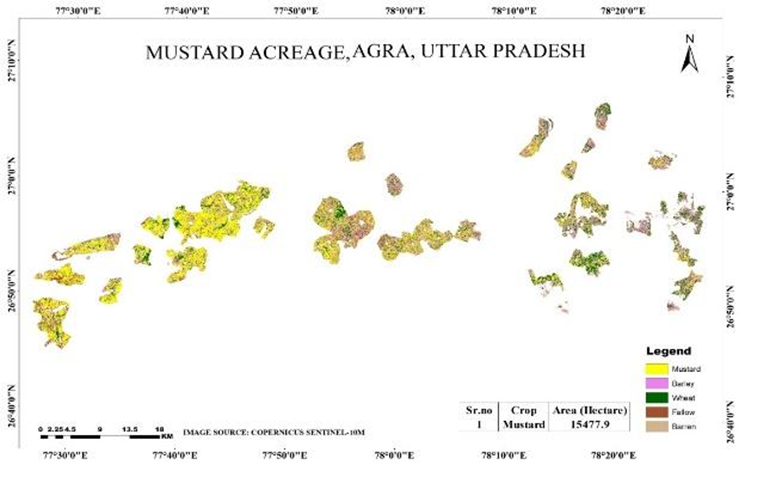

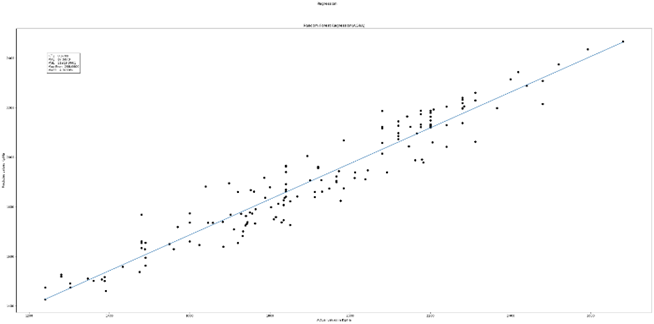

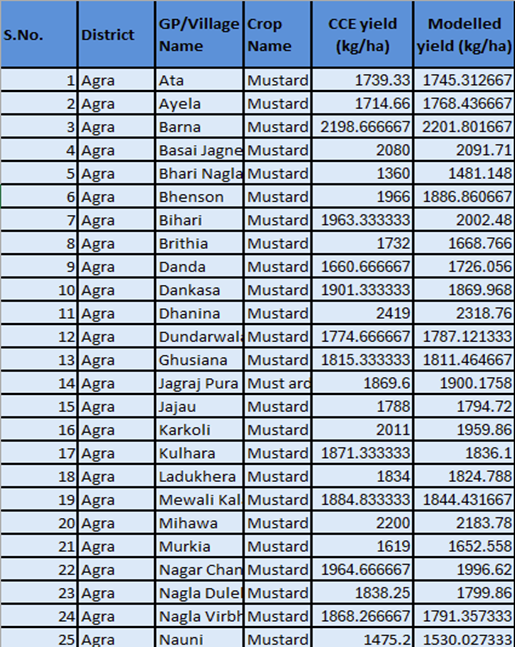

NECTAR को भारत भर के13 जिलों के लिएGP स्तर पर फसल उपज पूर्वानुमान मॉडल विकसित करने की जिम्मेदारी सौंपी गई थी। परियोजना तीन फसलों पर केंद्रित थी: सरसों ज्वार और मक्का। इस दृष्टिकोण ने ज्वार और मक्का के लिए प्लेनेट लैब्स (3 मीटर) और सरसों के लिए सेंटिनल-2 (10 मीटर) से उच्च-रिज़ॉल्यूशन उपग्रह डेटा का उपयोग किया जिसे पूर्वोत्तर क्षेत्र के प्रशिक्षुओं और छात्रों द्वारा एकत्र किए गए जमीनी सच्चाई के आंकड़ों से पूरित किया गया। NDVI, NDWI, FAPAR औरLAI जैसे रिमोट सेंसिंग मापदंडों के साथ-साथ वर्षा तापमान और मिट्टी की नमी जैसे मौसम मापदंडों कोNECTAR GIS लैब में संसाधित किया गया। एकत्र किए गए डेटा कोGP स्तर पर फसल उपज पूर्वानुमान बनाने के लिएAI/ML-आधारित मॉडल में एकीकृत किया गया।

निष्कर्ष एवं परिणाम:

परियोजना के माध्यम से प्राप्त फसल वर्गीकरण सटीकता प्रभावशाली थी वर्गीकरण सटीकता80% से90% के बीच थी। जब सरसों सोरघम और मक्का के उपज अनुमानों की तुलना फसल कटाई प्रयोग (सीसीई) के आंकड़ों से की गई तो विभिन्न जिलों में तीनों फसलों के लिएR² मान0.82 से0.88 के बीच था। इन परिणामों ने रिमोट सेंसिंग डेटा का उपयोग करके फसल की पैदावार की भविष्यवाणी करने में एआई/एमएल-आधारित मॉडल की प्रभावशीलता और विश्वसनीयता को प्रदर्शित किया। सीमित डेटा उपलब्धता और कार्य की जटिलता को देखते हुए परियोजना की सफलता विशेष रूप से उल्लेखनीय थी। इसके अतिरिक्त इस पहल ने उत्तर पूर्वी क्षेत्र के लिए महत्वपूर्ण आजीविका और कौशल विकास के अवसर प्रदान किए जिससे कृषि में एआई/एमएल और जीआईएस जैसी उन्नत तकनीकों के उपयोग में स्थानीय विशेषज्ञता में वृद्धि हुई। कुल मिलाकर परियोजना ने भारत में सटीक कृषि के विकास में महत्वपूर्ण योगदान दिया और क्षेत्रीय कार्यबल की क्षमताओं को बढ़ाया।

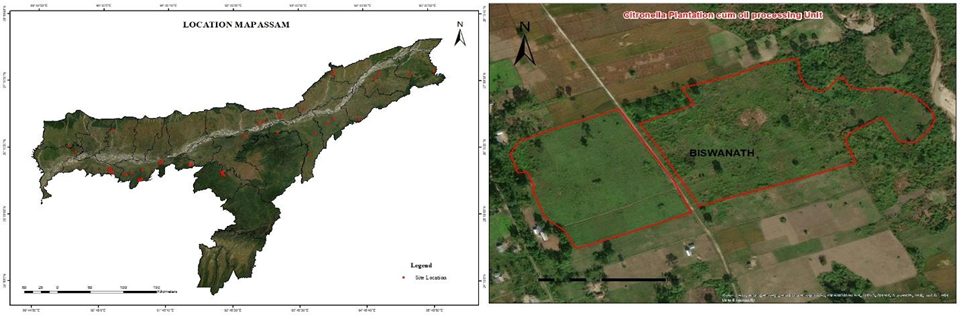

यह परियोजना असम में औषधीय, सुगंधित और रंग देने वाले पौधों (MADyP) की खेती का मानचित्रण और मूल्यांकन करने पर केंद्रित है, ताकि उचित प्रौद्योगिकी का उपयोग करके उद्यमिता और आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जा सके। पूर्वोत्तर भारत, एक जैव विविधता से समृद्ध क्षेत्र है, जिसमें MADyP की खेती की महत्वपूर्ण क्षमता है, जो ग्रामीण समुदायों के लिए महत्वपूर्ण आय स्रोत के रूप में काम करता है। हालाँकि, खेती में अनियोजित और अवैज्ञानिक प्रथाओं के कारण संरक्षण उपायों और व्यवस्थित अन्वेषण की आवश्यकता होती है।

मुख्य विशेषताएँ:

1. परियोजना के उद्देश्य:

I. आर्थिक और पारिस्थितिक रूप से महत्वपूर्ण MADyP की पहचान करना।

II. मूल्य संवर्धन के लिए बड़े पैमाने पर खेती और प्रसंस्करण को बढ़ावा देना।

III. ग्रामीण उद्यमिता और आर्थिक लाभ को बढ़ावा देना।

2. आयोजित गतिविधियाँ:

I. खेतड़ी में NEDFi R&D केंद्र में पायलट अध्ययन के बाद असम के 8 जिलों में 19 स्थानों की जियोटैगिंग।

II. उच्च-रिज़ॉल्यूशन इमेजरी (Google Earth, SkySat, ESRI) का उपयोग करके वर्णक्रमीय हस्ताक्षरों का विश्लेषण।

III. सिट्रोनेला, लेमनग्रास, सुगंधमन्त्री, पचौली और चंदन सहित व्यावसायिक रूप से अपनाई गई MADyP फसलों के बारे में जानकारी इकट्ठा करने के लिए हितधारकों के साथ बातचीत।

IV. MADyP प्रजातियों, खेत के भूखंडों, किसानों के अनुभवों, चुनौतियों और सुधार सुझावों का विवरण कैप्चर करने वाला डेटाबेस तैयार करना।

3. निष्कर्ष:

I. सिट्रोनेला, लेमनग्रास, चंदन और अगरवुड की व्यापक खेती, जिसमें कुछ क्षेत्र 5 हेक्टेयर से अधिक क्षेत्र में फैले हैं।

II. अन्य प्रजातियाँ जैसे अमलाखी, सिलिखा, जामुक, नाहोर और सुगंधमन्त्री भी उल्लेखनीय क्षेत्रों में उगाई जाती हैं।

III. जियोटैगिंग और जीआईएस मैपिंग ने फसल वितरण और साइट एकड़ पर विश्वसनीय डेटा प्रदान किया।

4. सिफारिशें:

I. व्यापक फसल वितरण डेटा के लिए पूरे असम को कवर करने के लिए सर्वेक्षण का विस्तार करें।

II. बड़े पैमाने पर आर्थिक लाभ के लिए उद्यमिता के माध्यम से MADyP खेती को बढ़ावा दें।

इस पहल का उद्देश्य संरचित खेती प्रथाओं, बेहतर बाजार संपर्क और तकनीकी हस्तक्षेप लाना है, जिससे असम में MADyP की पूरी क्षमता को अनलॉक किया जा सके।

आखरी अपडेट : 10-07-2025 - 11:39